入院のご案内

入院のご案内のパンフレットにつきましては下記よりダウンロードください。

※以下はパンフレットと同じ内容になります。

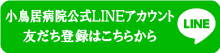

作業療法活動

作業療法(OT)では活動を通して日々の楽しみを見つけたり、より良い生活を送るためのお手伝いをします。

『楽しい』『面白い』という気持ちや、活動を通した人との交流は心の栄養・治療になります。また生活リズムの改善や認知症予防のための活動も提供しています。

OT活動は『身体慣らし』『人慣らし』の場として活用されています。

梅雨入りし、涼しげな雰囲気を青のすずらんテープで表現しました。 立体的な傘は、苦戦しながらも上手に仕上げてくださいました。

雨の中ですが菖蒲見学に行きました。 雨だったけど風情があって良かったとの感想がありました。 また「いなほ焼き」をみんなで美味しくいただきました。

車窓からも、色鮮やかな菖蒲を眺めることができました。

貼り絵の木は色合いを見ながら、お雛様等は細かい作業がありながらも、皆で協力しながら作成し春らしい作品に仕上がりました。完成後、達成感と称賛の声があふれました。

1年ぶりにボーリングに行きました。

今回は車いすの方もプレーされ、みなさまとても楽しんでおられました。

R4.9.23に開通した西九州新幹線の見学に行きました♪

まるめる・塗る・貼る、3つの作業をとりいれ、秋の運動会の壁面装飾が完成しました

細かい作業を繰り返し行う貼り絵と、破れやすい花紙を使って、バスハイクで行ったコスモス畑が完成しました

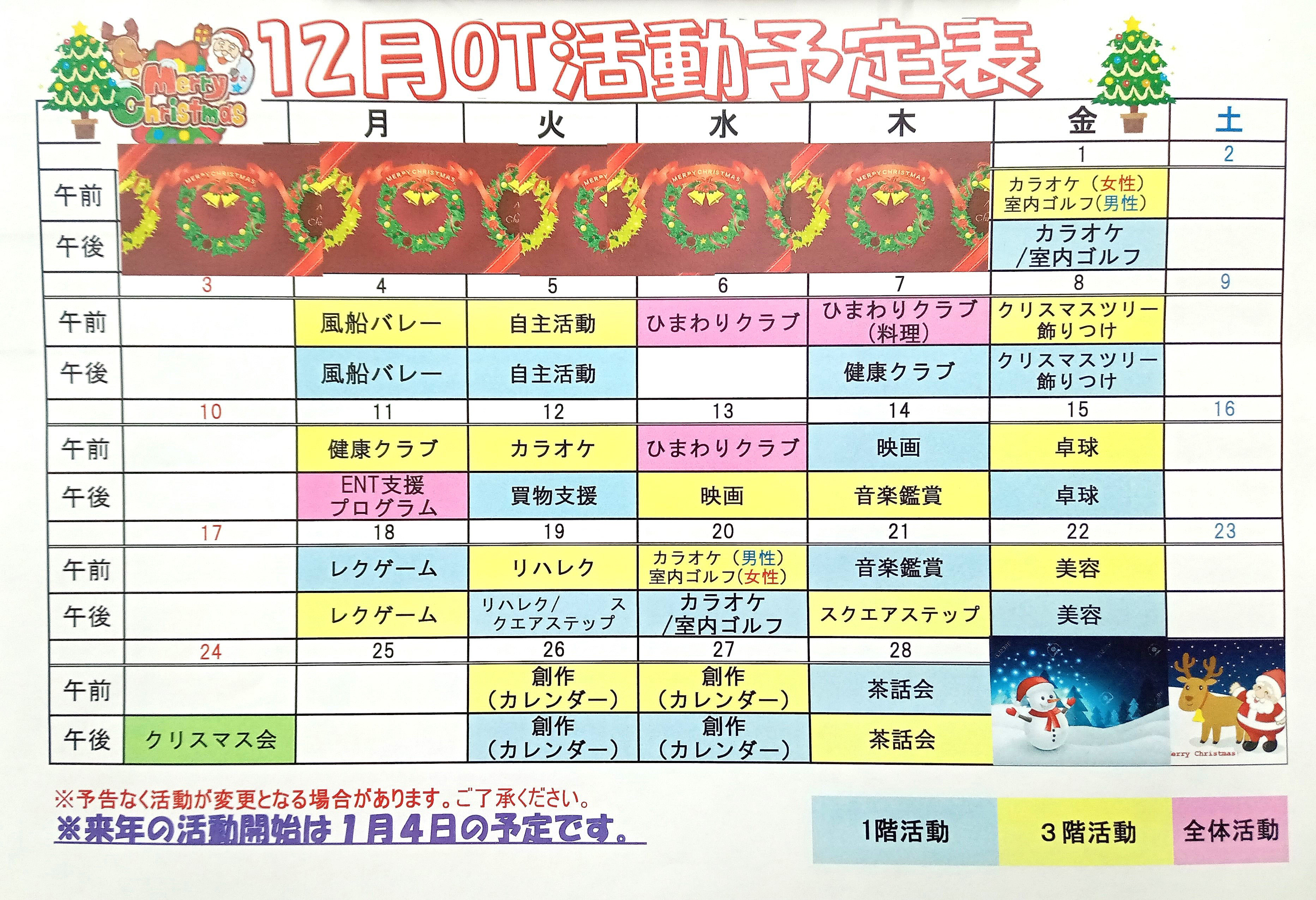

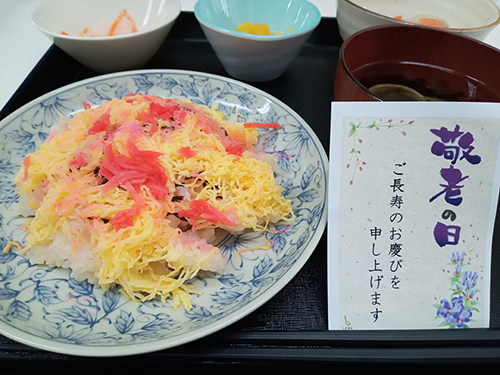

食事メニュー

通常食・特別食・ミキサー食等、入院患者様の栄養状態に合わせご提供しております。

入院の手続きについて

入院の手続きには次の物が必要です

● 健康保險証

● 印鑑

● 標準額限度額認定証 (詳しくはこちらご覧下さい)

● 公費負担医療受給者証 (お持ちの方のみ)

● 誓約書

● 連絡先調査票

● 寝具借用書

● 入院患者預かり金銭管理及び日用品購入業務等医療外代行業務についての同意書

保険証は資格確認の為、毎月窓口へご提出下さい。また、保険証の記載内容に変更があった場合は速やかに窓口へご連絡下さい (保険証の提示が無い場合は全額自己負担となりますのでご了承下さい)。

入院に必要な物について

| 洗面・入浴道具 | □ 洗面器 □ 歯ブラシ □ 歯磨き粉 □ プラスチック製のコップ2個 |

| タオル類 | □ タオル5枚 □ バスタオル2枚 |

| 衣類 | □ 室内用靴 ※転倒防止のため、踵のある物 □ 外用運動靴 |

| お薬 | □ 服用中のお薬 □ お薬手帳 |

| その他 | □ ティッシュ □ 髭剃り(充電式) □ 生理用品 □ 洗濯洗剤(患者様が洗濯される場合のみ) □ 25リットル蓋つきバケツ1個(家族様が洗濯される場合のみ) |

※シャンプー・リンス・ボディーソープに関しては、有料にて申し込みできます(1ヶ月 300円)。

※紛失防止の為に、持ち物には全て名前の記入をお願い致します。

※業者洗濯を依頼される方は、タオル類・衣類・靴下(黒色以外)は5セット必要です。

感染及び事故防止の為、下記の物の病棟への持込は禁止しています

なまもの・コード・ハンガー・ハサミ・刃物類・漂白剤など

入院費用について

入院費用は、診療報酬点数表に基づき算定致します。

入院費は、翌月15日頃、前月分の請求書を郵送致しますので、月末までにお支払い下さい。

領収証の再発行は出来ません。大切に保管して下さい。

■窓口入金

9:00~17:00 に請求書をご持参の上ご来院下さい。【月末まで】

■振込入金

十八親和銀行 波佐見支店 普通 1218311

医療法人 衷心会 小鳥居病院 理事長 小鳥居衷 【25日まで】

※お振り込みの場合は25日までにご入金下さい。

【標準限度額認定証】を申請されますと、該当者の方には認定証が発行されます。

病院窓口へ提出されますとお支払額が軽減されます(6ページに参考資料あり)。

※あらかじめ提出頂けない場合は、通常のご負担となりますのでご了承下さい。

日用品費の管理について

入院生活に必要な日用品費を事務所にてお預かりしております。出金の詳細につきましては入院費請求書に同封しておりますのでご確認のうえ、不明な点は窓口へお気軽にお尋ね下さい。

お預かりした日用品費は個人台帳で適正に管理しております(管理料1日 ¥50)。

※預かり金残高が不足いたしますと、患者様の日用品等の購入が出来なくなりますので、日用品費の残額にご注意のうえ、不足にならないよう適時ご入金下さい。

面会や通信について

手紙やハガキによる家族や知人との通信は自由です。 各病棟には公衆電話が設置されており、患者様の電話利用は随時可能です。

ご家族の方が面会においでになり、担当医ともよく連絡を取って頂く事は、患者様の励みにもなり、治療上大切なことです。ただし、患者様の病状によっては、面会の可否についてのご相談をさせて頂くことがあります。

窓口時間について

9:00~17:00の間は窓口があいております。

※日・祝およびお盆・年末年始等の12:10~13:15は窓口閉鎖につき、電話を含む一切の対応ができかねますのでご了承下さい。

他院からの持参薬について

ご入院中は、原則として他院で処方された持参薬は使用を控えさせて頂きます。例外として、当院で採用されていないお薬がございましたら、当院主治医の判断の上、院外受診して頂く場合があります。他院でのお薬を服用されている場合はお薬をご持参のうえ、当院薬局へご相談下さい。

また、外出・外泊中に体調不良等なられた場合はまずは当院へ必ずご連絡下さい。

院外受診について

原則、ご家族付き添いとなります。どうしても都合がつかれない時はご相談下さい。

ただし、交通機関はタクシーを利用、料金は患者様負担となります。

外出・外泊について

大切な治療の一つです。ご協力をお願い致します。

食事とお薬の準備がございますので早めにご連絡下さい。

診断書等必要書類について

診断書等必要な書類は、受付でご依頼下さい。

■受付時間

月曜~土曜 9:00~17:00

(日・祝はお受けしておりません)

個人情報について

当院では、患者様に安心して医療サービスを受けて頂くために、安全な医療を提供するとともに患者様の個人情報の取り扱いにも、万全の体制で取り組んでおります。

お見舞いなどの入院照会につきましても、お答えできませんのでご了承下さい。

医療・各種相談について

診断書等必要な書類は、受付でご依頼下さい。

患者様やご家族からの様々な相談、医療費の問題、各種制度の利用等については、精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)にお気軽にご相談下さい。

ソーシャルワーカー室 直通電話番号 0956-56-3710

洗濯物について

| 交換時間 | |

| 1階病棟 | 14:30~16:50 |

| 3階病棟 | 9:30~12:30 15:30~16:50 |

※バケツは蓋付きの25リットルを1個ご用意頂き、週2回は交換にお越し下さい。

入院患者様への手厚い看護の提供と、安心して治療に専念して頂ける 環境作りを目的としておりますので、上記時間帯にご来院頂けますよう ご協力お願い致します。

※患者様・ご家族様とも洗濯が困難な場合は有料で業者洗濯もございます。

(1ヶ月¥6,000~) 依頼される場合は職員へご相談下さい。

入院中について

| 6:00 | 起床 |

| 7:40 | 朝食 |

| 月~金 | 作業療法活動 |

| 12:00 | 昼食 |

| 週2~3回 | 入浴 |

| 18:00 | 夕食 |

| 21:00 | 消灯 |

・病院内は全館禁煙です

・他の患者様の迷惑となることはご遠慮願います

・飲酒、賭け事、各種勧誘は固く禁じます

※治療は、主治医によるカウンセリングの他、薬物療法や作業療法等、多面的に検討されながら行われます。

ご不明な点や気になることがございましたらお気軽に職員へお尋ね下さい。

面会のご案内

1. 感染防止について

マスク着用・手指消毒の徹底にご協力下さい。

2. 面会室について

面会者が多い場合、別の場所を案内することがございます。

3. 飲食について

面会室での飲食・おやつ等に原則として制限はございません。

ただし、糖尿食等の特別食の方につきましては制限がございます。病棟職員へお尋ね下さい。

面会に制限はありませんが、病状によってはご遠慮頂くことがございます。

また、入浴や作業療法活動等と重なる場合がありますので、事前にお問い合わせ下さい。

電話 0956-85-3408

「限度額適用認定証」のご案内

「限度額適用認定証」を窓口に提示しておくことで、診療費の支払いが、 一定の限度額までになります。(食事代、差額ベッド代などは含まれません)

申請の流れ

① 入院前(入院中)健康保険証の発行元の窓口で交付申請

▼

② 健康保険証の発行元から患者さんへ「限度額適用認定書」を交付。

▼

③ 交付後は速やかに当院窓口にご提示ください。

※限度額適用認定証は申請手続きをした月の1日から認定になります。

※入院された月の翌日以降に申請された場合、申請月以降しか適用されませんのでご注意下さい。

お問合せ・申請窓口

| 健康保険証 |

| 健康保険証 ・国民健康保険・後期高齢者医療保険の方 ⇒ 各市役所・各町役場 |

| ・全国健康保険協会(協会けんぽ)の方 ⇒ 全国健康保険協会 |

| ・上記以外の健康保険証の方 ⇒ 健康保険証記載の保険者 |

限度額適用認定証の提示について

70歳未満の方

収入(所得区分)に応じて自己負担限度額及び提示するものが異なります。ご自身の所得区分については各保険者(保険証の発行元)へお尋ね下さい。

| 所得区分 | 窓口にご提示いただくもの |

| 一般・上位所得者 | 健康保険証 + 限度額適用認定証 |

| 住民税非課税世帯 | 健康保険証 + 限度額適用・標準負担額減額認定証 (低所得の方、非課税世帯の方などは、一般の限度額から更に減額される場合があります。) |

70歳以上の方

収入(所得区分)に応じて、自己負担限度額及び提示するものが異なります。ご自身の所得区分については、各保険者(保険証の発行元)へお尋ね下さい。

| 所得区分 | 窓口にご提示いただくもの |

| 現役並の所得者 | 健康保険証 + 限度額適用認定証 ( + 高齢受給者証・・・70歳~74歳のみ) |

| 低所得者II 低所得者I |

健康保険証 + 限度額適用・標準負担額減額認定証 ( + 高齢受給者証・・・70歳~74歳のみ) ※減額されるためには「減額認定証」の手続きが必要 |

75歳以上の方の健康保険証は後期高齢者医療保険者証になります。